Le perroquet de Budapest

Rencontre avec André Lorant à l'Institut Français de Budapest

Rencontre avec André Lorant à l'Institut Français de Budapest

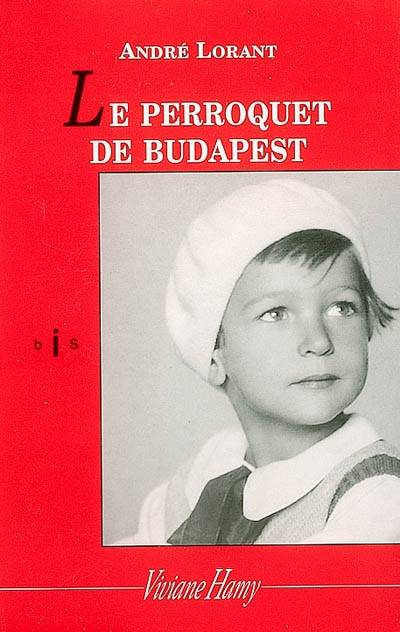

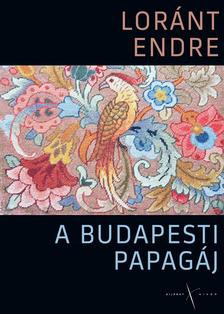

„Le perroquet de Budapest", titre du livre d'André Lorant se réfère à une tapisserie faite par la mère de l'auteur redécouverte lors d'une visite à Budapest. André Lorant qui a émigré en 1957 de la Hongrie est devenu universitaire reconnu en France. Après des dizaines d'années; il rentre en Hongrie, décide de renouer avec sa jeunesse et il écrit le roman de sa vie. Le livre écrit en français est très apprécié par le public et la presse francophones mais pour qu'il retrouve son public hongrois il a été traduit et publié en hongrois et présenté à l'Institut français de Budapest autour d'une table ronde. Nous avons rencontré l'auteur à l'issue de la table ronde.

JFB: Vous nous conduisez avec nostalgie dans le monde d'hier de Mittel-Europa - évoqué par Stefan Zweig et plusieurs autres écrivains célèbres de cette région devenue mythique. Quel est le milieu social dont vous êtes originaire et quelle est son importance?

André Lorant: La conscience de mes origines ne s'est pas imposée tout faite à moi. Mes efforts de redécouvrir mon passé, d'abord dans "Le perroquet de Budapest" (éd. Viviane Hamy, 2002 et 2006), puis dans "A budapesti papagáj", pendant que je relisais l'excellente traduction de Mihályi Zsuzsa, m'ont considérablement encouragé à me faire une idée plus précise de l'histoire de mes grands-parents.

Profitant du changement de statut des israélites à l'occasion du Compromis austro-hongrois de 1867, ils ont contribué au développement économique de leur pays. Hirsch Alfréd, mon grand-père maternel, tout particulièrement attaché à la terre, était parmi les premiers à renouveler la pisciculture en Hongrie en créant des lacs artificiels. Mon grand-père paternel, ingénieur en mécanique, a fait valoir ses talents dans l'industrie des Grands Moulins. Mon père était directeur au Moulin du Roi (Királymalom) où son père exerçait en tant que PDG. La base matérielle de notre vie était solide jusqu'en 1940, où débutait la maladie de mon père (une tumeur cérébrale probablement), année où nous ne pouvions plus ignorer les lois antisémites. C'est dire que je proviens d'une famille de la bourgeoisie aisée, nullement intellectuelle, mais cultivant l'étude des langues étrangères, tout particulièrement celle du français, qui m'inculquait un certain style de comportement, le goût de la musique aussi. Il m'a semblé important de faire état de tous ces préalables avant de répondre à votre question. En arrivant en France, je n'avais rien, en dehors de quelques effets personnels. Cependant, j'avais la conscience d'un bourgeois d'Europe centrale, qui me fournissait les moyens, et le courage aussi, de commencer une nouvelle vie.

JFB : Votre famille a vu la disparition de la monarchie austro-hongroise après la Grande guerre. Vous-même vous avez été témoin de l'Holocauste et la fin de la 2ème guerre mondiale. Comment avez-vous vécu et décrit ces événements dans votre roman?

JFB : Votre famille a vu la disparition de la monarchie austro-hongroise après la Grande guerre. Vous-même vous avez été témoin de l'Holocauste et la fin de la 2ème guerre mondiale. Comment avez-vous vécu et décrit ces événements dans votre roman?

A. L. : Je dois remarquer ici, d'une manière douloureuse devrais-je dire, qu'une grande partie de l'histoire de ma famille est envahie d'une brume qui la rend illisible, indéchiffrable. Je connais beaucoup mieux le passé d'Honoré de Balzac que le mien. Mon grand-père est né autour de 1870; il a changé son nom d'origine Löwenstein en Lorànt en 1918, à l'issue d'une guerre perdue. Mon père est né en 1900, que faisait-il pendant les années de guerre? Des études, car certainement exempté. Personne ne me parlait de ces années décisives. "Cela ne se faisait pas"? On ne parlait pas de choses sérieuses à un gamin d'une dizaine d'année. En ce qui concerne la persécution antisémite et la Shoah, dans mon livre je me borne d'abord à l'évocation de quelques humiliations: aux alentours de 1938, un garçon de course me barbouille de neige sale en me lançant un "petit juif" à la figure. On me retire mon abonnement à la patinoire artificielle du Bois de Ville, car mon grand-père ne fait pas partie des actionnaires aryens. Puis, j'aborde des sujets plus graves, j'évoque ma mise au ban au lycée des Piaristes où on me réclame mon extrait de certificat de naissance. Né catholique - toute la famille devait se convertir peu de temps avant ma venue au monde -, je ne pouvais pas effacer sur ce document la religion d'origine des parents. Finalement, je décris en détail notre vie derrière les murs de la "maison étoilée", dont nous devenons les prisonniers sous l'ère des Croix-fléchées, notre sauvetage par notre tante, épouse de mon oncle paternel au camp de travail d'où il ne reviendra jamais, la vie dans la clandestinité, et nos retrouvailles après le siège. J'ose prétendre qu'il n'y a pas la moindre complaisance dans ces pages. Il s'agit d'un témoignage à l'intention des générations futures.

JFB : L'année 1956 est décisive aussi dans votre vie personnelle, puisqu'après quelques hésitations vous quittez définitivement le pays, et puis c'est l'épanouissement - vous avez parcouru une brillante carrière universitaire en France. Vous avez publié des livres d'une grande érudition sur Balzac et sur le Compromis austro-hongrois et la France. Pendant toutes ces années qu'est-ce qui vous a marqué le plus - en accord ou non avec les participants de la table ronde? Et quels sont vos souvenirs de l'époque quand vous avez enseigné à l'Université de Rennes en même temps que Kundera?

A. L. : La question complexe mérite une réponse circonstanciée. En effet, le 9 juin dernier, une table ronde a été organisée à l'Institut français de Fő utca, atour de la version hongroise du Perroquet et de ma modeste personne. Cette séance m'a fait grand honneur et m'a paru fort instructive. Je suis tout à fait d'accord avec Tamás Ungvári qui soulignait un aspect essentiel du livre: il évoque un monde disparu, une espèce d'Atlantide, si l'on songe par exemple aux pages consacrées au Bois de Ville d'avant-guerre. Les propos de l'excellent Balázs Ablonczy, ancien Conseiller culturel et Directeur de l'Institut hongrois à Paris sur la difficulté de l'émigré de retrouver son chemin vers son pays d'origine m'ont fait réfléchir. En ce qui me concerne, je souhaite souligner de ce point de vue les aspects positifs de la préparation de l'édition hongroise du Perroquet. Pendant ma collaboration avec Mihályi Zsuzsa, dont la tâche n'était pas facile, car elle avait à traduire un texte littéraire, et non point un compte rendu des années vécues, mon vocabulaire hongrois a ressurgi des profondeurs de l'inconscient, associé d'ailleurs a une certaine exigence de style insoupçonnée. Mais, je ne voudrais pas entrer ici dans des considérations sur la psychologie de l'émigration, qui comporte une certaine fidélité au pays d'origine - j'ai fait don d'une grande partie de ma bibliothèque à la Bibliothèque universitaire de Budapest -, et un sentiment d'éloignement définitif. Parlons de Kundera, cela nous fera beaucoup de bien ! J'appartiens aux rares personnes qui connaissent les débuts de Kundera en France. Il voulait rester éloigné du "bouillon de culture" parisien. Il était heureux à Rennes, il était gai et coureur et il était très difficile d'aborder avec lui des sujets sérieux. Dans son appartement, il posait ses livres sur des étagères soutenues de bouteilles peintes de sa main. Il envoyait Véra, son épouse, en Tchécoslovaquie pour récupérer ses notes et elle a réussi à s'en emparer et les a expédiées par la poste ! Il a écrit ses meilleurs livres à cette époque. Nous avons partagé le même bureau, j'ai été le chef de Département de Lettres Modernes. Depuis il me dédicace ses livres: "à mon chef de Département préféré"! Il appréciait mes écrits. Aujourd'hui, c'est un vieillard de mon espèce, un classique, réédité dans la prestigieuse collection de la Pléiade.

JFB : Vous-même vous attirez notre attention sur une édition nettement augmentée dans le cas de l'édition en hongrois du Perroquet. Quels sont les éléments nouveaux dans l'édition actuelle de votre roman ?

JFB : Vous-même vous attirez notre attention sur une édition nettement augmentée dans le cas de l'édition en hongrois du Perroquet. Quels sont les éléments nouveaux dans l'édition actuelle de votre roman ?

A.L. : En effet, j'ai remanié le texte français du Perroquet, remis à la traductrice. Je n'avais pas l'intention d'expliquer au public hongrois la fiction juridique du royaume de Hongrie, régenté au nom de la sainte Couronne par Horthy, ni de commenter le génie de la langue magyare, qui utilise le verbe hongrois (que la pudeur m'interdit de mentionner ici) fondé sur le "basiare" latin, dans les contextes les plus divers! En effet, le texte français avait été enrichi en vue de la traduction hongroise d'éléments divers, essentiellement historiques. Ainsi ne me suis-je pas contenté d'évoquer le Congrès Eucharistique de 1938, mais j'ai comparé l'allocution peu convaincante à la veille d'une conflagration mondiale, d'Eugenio Pacelli, futur Pie XII, avec l'encyclique de Pie XI, intitulée "Mit brennender Sorge", exceptionnellement en allemand, qui condamne de la manière la plus énergique aussi bien les attaques du régime hitlérien contre l'Eglise que la persécution des juifs. Cependant, grâce aux révélations de Jenő Lévai, je me suis rendu compte que par l'intermédiaire du nonce apostolique Mgr Rotta, Pie XII a énergiquement protesté contre la déportation des juifs hongrois. Il a fait comprendre au gouvernement qu'il n'était pas dupe de la déclaration éhontée de Sztójay Döme : « Les juifs hongrois travaillent mieux en Allemagne s'ils sont entourés de leurs familles » ! J'imagine une représentation au cirque Fényes de Budapest à laquelle j'assiste à douze ans: une acrobate fait flotter le drapeau hongrois sur la musique d’un compositeur juif, déporté par la suite à Auschwitz. Pendant que retentissent le chant "Tu es belle, tu es splendide ma Hongrie", l'armée hongroise, trahie par les Allemands, subit de lourdes pertes dans le coude du Don. D'autres fragments insérés ont un caractère plus personnel et font écho par exemple à mon désir de conclure une espèce de paix intérieure avec les prêtres Piaristes qui m'ont abandonné à mon sort pendant les mois fatidiques de 1944.

JFB : Decrescendo pour devenir cantabile - c'est ainsi que vous nous décrivez la tapisserie faite de la main de votre mère et ce sont des pages émouvantes et pleine de musique ou vous êtes à la recherche de l'enfance, du paradis perdu - à la manière de Proust. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que la musique a joué dans votre vie et dans votre écriture ?

JFB : Decrescendo pour devenir cantabile - c'est ainsi que vous nous décrivez la tapisserie faite de la main de votre mère et ce sont des pages émouvantes et pleine de musique ou vous êtes à la recherche de l'enfance, du paradis perdu - à la manière de Proust. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que la musique a joué dans votre vie et dans votre écriture ?

A.L. : Dans ma vie, la Musique joue probablement un rôle plus important que la Littérature. En effet, « De la musique avant toute chose », comme le réclame Paul Verlaine. Elle illumine chaque instant de mon existence et quand je me livre à une écoute intérieure, j'entends le fragment évoqué dans la tonalité d'origine. En même temps, chaque note suscite une nostalgie inextinguible. Je voulais devenir chef d'orchestre et dus me rendre compte à temps que je n'avais pas assez talent et trop de trac. Mon compromis consistait à étudier les rapports des œuvres littéraires avec des compositions musicales, avant tout dans le domaine de l'opéra. Dans mon livre, j'exprime mon profond attachement à la vie musicale de mon enfance et adolescence, à l'Opéra, dirigé par Tóth Aladár, à l'Académie de Musique, confiée à Zathureczky Ede. Et je m'imagine dans le rôle d'un directeur d'Opéra dont les chanteurs sont des fantômes ! Pour répondre plus précisément à votre question, non, je n'ai pas le talent d'un Proust qui insère la petite phrase de Vinteuil comme leitmotiv dans son roman et qui, fictivement, découvre sa vocation d'écrivain aux sons du sextuor du même musicien. Néanmoins, je me suis efforcé de donner un caractère polyphonique à mon récit, tout en sachant que les mots se suivent les uns après les autres et ne superposent jamais comme les notes dans une partition. Pour conclure, je voudrais vous faire sourire : le premier disque de ma petite enfance fut une chanson allemande, rythmée en foxtrot : « Tante Anna, Tante Anna, Du bist die schönste Frau de Welt ! » Une confidence : Fugato, mon roman à la fois musical et érotique, paraîtra en français bien sûr, dans le courant du printemps prochain. Je ne renonce point à mon projet de le présenter au public francophone de Budapest.

JFB : Le français est une langue que votre mère vous a apprise et fait pratiquée. Très tôt vous étiez entouré de livres français. Les paradoxes du plurilinguisme apparaissent dans votre roman. Dans l'histoire de la littérature il y a les cas intéressants concernant le choix des langues - autres que la langue maternelle - de certains écrivains. Pourquoi avez-vous écrit ce roman autobiographique en français et comment voyez-vous le destin de sa traduction augmentée en hongrois ? Et d'autre part êtes-vous arrivé à une réconciliation avec la Hongrie ?

A.L. : Le français, ma langue maternellement bonne, m'a permis de formuler avec une certaine distance les sujets qui me touchaient de trop près. C'était une extraordinaire expérience que d'évoquer tout ce que j'ai ressenti pendant les vingt-six années décisives passées en pays magyar en hongrois. Certes, la conclusion du livre évoque, grâce à l'évocation de la tapisserie préparée par ma mère et représentant un perroquet, témoigne d'un certain apaisement, une sorte de réconciliation avec mon pays d'origine, avec mon passé et moi-même. Cependant, il ne s'agit que d'une étape dans ma propre évolution. Je chante avec le poète Ady l'hymne de « la sainte insatisfaction ». Ce chant m'incite à poursuivre mon chemin. Je suis en train d'étudier le problème l'histoire de l'antisémitisme entre les deux guerres en Hongrie qui m'amène à penser que du point de vue idéologique tout était prêt pour le déclenchement de l'Holocauste. En complément, pour me consoler ou me réconforter, j'explore l'histoire du « success story » de mes grands-parents à partir du Compromis austro-hongrois de 1867 jusqu'au-delà des années '20.

Le perroquet de Budapest, désormais A budapesti papagáj, fait donc partie d'un projet plus vaste que je souhaiterais mener à bien.

Propos recueillis par Éva Vámos

Photos : Éva Sziklai

- 65 vues