Portrait croisé : Quand Aladár Farkas et Lucien Hervé se rencontrent

En 2011, l’Institut Français de Budapest réunissait pour la première fois les œuvres de Aladár Farkas et de Lucien Hervé. Deux Hongrois ayant vécus en France, aux parcours opposés mais aux engagements convergents. L’un sculpte la matière pour témoigner des luttes et des souffrances de l’Homme, l’autre capture la lumière et l’espace pour révéler la poésie de l’architecture moderne. Cette exposition, issu d’une rencontre unique entre les deux artistes en 1983, révèle comment deux langages artistiques peuvent dialoguer et s’unir dans une même vision humaniste de notre monde.

Deux vies, deux chemins

Aladár Farkas est né en 1909 dans une famille modeste d’Újpest. Dès son adolescence, il travaille comme ouvrier, découvrant au passage la rudesse de la vie et le poids des injustices sociales quotidiennes. Mais il garde une soif de beauté qui le pousse à rejoindre les Beaux-Arts de Paris. La guerre éclate et transforme sa jeunesse en épreuve : engagé dans la Résistance, envoyé sur le front de l’Est, prisonnier de guerre, il revient marqué mais déterminé. De ces expériences naîtra son art : une sculpture à la fois vigoureuse, dramatique, profondément humaine, qui capte la souffrance et l’héroïsme des hommes et des femmes.

Lucien Hervé (de son vrai nom László Elkán), naît un an plus tard dans une famille aisée du sud de la Hongrie. Dès son plus jeune âge, il baigne dans la musique et le dessin, mais c’est la lumière qui finira par le captiver. Il quitte la Hongrie pour Paris, où il commence par travailler dans la mode avant de devenir photographe. Lui aussi vit la guerre de l’intérieur : prisonnier, évadé, résistant. Après la guerre, il rencontre Le Corbusier. « Vous avez une âme d’architecte » écrit ce dernier après avoir découvert les photos d’Hervé. C’était le début de leur collaboration.

Farkas et Hervé, deux parcours très différents, mais comme point commun : la conscience aiguë de l’histoire, de l’engagement, et la volonté de transformer leur vision en art.

L’engagement au cœur de l’art

Chez Farkas, chaque sculpture est un cri au monde, un témoignage. La guerre de Corée, le Vietnam sous les bombes, les monuments commémoratifs hongrois : ses bronzes traduisent la fragilité et le courage des Hommes. Il sculpte le poids de le l’histoire sur les hommes, la tension des muscles, les émotions, l’espoir.

Hervé à quant à lui donné à l’architecture une dimension humaine. Par son regard, les bâtiments deviennent plus que des constructions : ils racontent l’utopie de l’Homme, la collectivité, l’histoire de l’humain qui façonne son environnement. Lumière et ombre deviennent ses instruments pour figer la poésie dans un cliché.

Deux moyens différents pour une même intention : faire de l’art un acte de mémoire et de conscience.

Matière et lumière, sculpture et photographie, rencontre et un écho

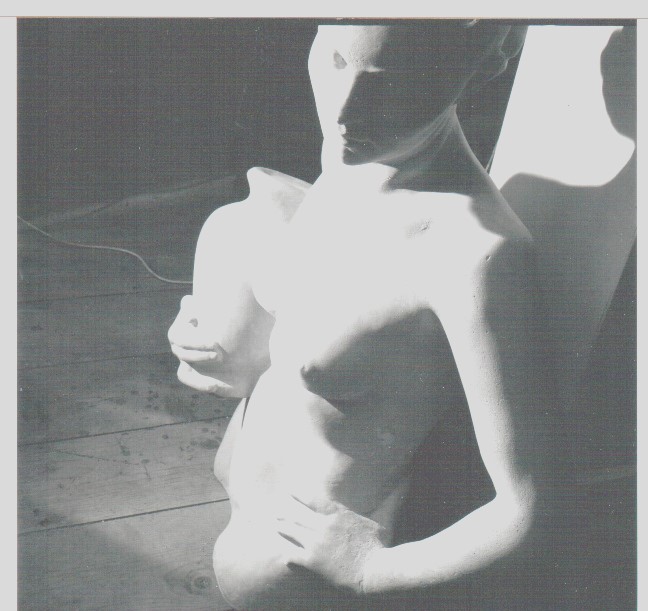

Farkas façonne le bronze, travaille la matière et la densité, donne au corps humain un poids et une présence qui captivent le regard. Hervé, de son côté, joue avec l’espace et la lumière, révélant la forme par l’ombre, suspendant le temps dans un cliché.

Lorsque Hervé photographie les sculptures de Farkas, les deux univers se rencontrent. La matière devient image, le bronze se fait lumière. Les gestes du sculpteur et le regard du photographe dialoguent, révélant l’essence de chaque œuvre. Les formes figées des sculptures retrouvent le mouvement à travers les ombres du photographe.

Bien que Farkas se soit éteint avant de pouvoir rencontrer Lucien Hervé, leurs univers se sont croisés grâce à la fille du sculpteur. En 1983, à Budapest, Hervé découvre l’ancien atelier de Farkas : il y ressent l’énergie et la passion du lieu, contemple les grandes étagères où reposent les bronzes de l’artiste. Ces sculptures lui offrent alors un terrain de jeu inédit pour son regard. De cette rencontre posthume entre deux âmes est née une série de clichés d’anthologie.

Trente ans plus tard, l’exposition posthume de 2011 à l’Institut Français présente aux yeux du monde ce dialogue : sculptures et photographies se répondent, offrant au public une vision complète de deux arts qui se soutiennent mutuellement.

Un héritage mêlé

Aladár Farkas et Lucien Hervé montrent chacun, à leur manière, que l’art peut être un acte de mémoire, un engagement et un témoignage à l’humanité. Leur rencontre, même limitée à quelques images et sculptures, démontre l’harmonie possible entre la matière et la lumière, la force et la délicatesse, le poids des corps et la poésie des volumes. Deux vies parallèles qui se sont croisées quelques instants pour offrir une vision commune du beau.

Paul Rabeisen